您的当前位置:淋巴管瘤 > 病种常识 > 从认识乳腺癌的发病机理开始谈谈中医治疗

从认识乳腺癌的发病机理开始谈谈中医治疗

点击上方《笔华医话》可以订阅!

从认识乳腺癌的发病机理开始

谈谈中医治疗乳腺癌的临床体会

江苏省无锡华源中医养生堂

王晓雷主任

乳腺癌是严重威胁妇女身体健康的主要癌种。据世界卫生组织公布资料显示,全世界每年新发现的女性乳腺癌患者逾万,死于该病的妇女每年在25~45万之间。在我国尚无明显的乳腺癌高发地区,死亡病例呈散发状态。但资料显示,通常大城市发病率和死亡率高于中小城市,城市高于农村,这可能于生育情况,营养状况,婚姻等因素有关。多数资料表明,乳腺癌发生情况在世界范围都呈上升趋势。我国在近20年来也呈明显的上升趋势。在沿海经济发达地区,在京津沪三大城市,乳腺癌已成为女性恶性肿瘤的首位。我国妇女乳腺癌发病高峰在45~50岁。

一、乳腺癌的发病机理

目前乳腺癌的病因尚不明了,多年来人们主要围绕内分泌因素和遗传因素来查找病因。多数学者认为月经初潮年龄早及初产年龄晚应视为乳腺癌发病的危险因素。另外同时认为多产次是具有保护性的因素之一。多数资料表明,癌症家族史仍是乳腺癌重要的危险因素,这是由于遗传易感性,还是由于共同的生活环境因素所造成,尚不清楚。还有人指出,肥胖也是女性患乳腺癌的危险因素之一,同时也注意到了精神创伤,内向性格和紧张的工作日程等精神因素对乳腺癌发病的影响也不容忽视。

二、乳腺癌的主要临床表现如下

1、乳腺皮肤改变:癌组织侵犯Looper韧带导致其缩短,向下牵拉皮肤,引起皮肤的局部凹陷,若同时伴有皮下淋巴管阻塞,则皮肤将发生水肿,毛囊显得特别深陷,出现“橘皮样”改变。这是乳腺癌的一个突出表现,是一个强信号。

2、乳头病变:位于乳头下面或附近的肿块可导致乳头凹陷或抬高或偏向一侧,临床上可见两乳头不在同一水平线上。Paget氏病乳头及乳晕有湿疹样改变,甚至结痂、溃烂。

3、无痛性肿块,是最常见的临床表现,多数乳腺癌患者,常因发现乳房无痛性肿块前来就诊。一旦发现无痛性肿块,应详细询问出现的时间,生长速度及发生部位,认真检查肿块的大小、质地、活动度、单发或多发,与乳腺相关的淋巴回流区有无肿大淋巴结,以及乳腺皮肤及乳头有无特殊改变等。

4、乳头溢液:病理性的乳头溢液是指非妊娠单侧(也可见双侧)乳头溢液。乳头溢液有无色、乳白色、浅黄色、棕色或血色,可呈水样、浆样或脓样,量可多可少,非持续性,间隔时间无规律性。病理性的乳头溢液不一定都是乳腺癌,患者出现病理性的乳头溢液可以是发现乳腺癌的重要症状,但不是唯一症状,通常伴有乳房的无痛性肿块存在,甚至乳腺癌的其他症状。

5、炎性乳腺癌:又称急性乳腺癌,是癌细胞广泛浸入皮内淋巴管网后,引起的皮肤呈炎性样表现。首发症状为乳房肿大、发红、变硬,伴疼痛及皮肤水肿,开始比较局限,不久即扩大到大部分乳腺,触及时可感觉皮肤温度升高。

三、乳腺癌的扩散和转移

1、局部扩散:乳腺癌绝大多数起源于乳腺导管上皮,其在乳房内的生长机制有多种。肿瘤细胞繁殖增多,向周围组织浸润,多发病灶互相融合,使肿块增大。另外,肿瘤细胞由导管内向导管外蔓延,侵犯淋巴管,向心扩散到乳晕下淋巴网,导致继发灶出现。

2、淋巴道播散:乳房有丰富的淋巴网,乳腺癌病人的淋巴结转移率很高,最多为腋下,其次为锁骨下及锁骨上淋巴结,一些膈肌及肝脏转移灶也是由于乳房有间接到达的淋巴回流途经而发生。还因为双侧乳房存在交通淋巴管,也可发生对侧乳腺转移播散。即使临床上未能触及肿大淋巴结,术中仍发现有1/3左右的病例已经出现了腋下淋巴结的转移。发生在内侧或中央的乳腺癌多向内乳淋巴结链引流,进而进入胸导管(左侧)和右淋巴导管(右侧)。内乳淋巴结和腋淋巴结为乳腺癌转移的第一站,锁骨上淋巴结为第二站,此站淋巴结转移的发生标志着乳腺癌已属晚期。

3、血行播散:乳腺癌通过血行播散发生远距离转移的能力较强,出现也较早,可以发生在淋巴结转移灶出现的前面。多数乳腺癌的血行播散是继发于淋巴结转移之后,也可直接侵入血管引起远处转移。发生率与原发肿瘤的大小,淋巴结转移的数目和病理类型有关。最常见的为肺转移,其次为骨、肝、软组织、脑、肾上腺、肾、卵巢及骨髓等。

(1)、肺转移:癌细胞转移至淋巴结后,侵入了中央的大淋巴结,流入胸导管或右淋巴管,然后注入颈根部的左或右无名静脉,再经心肺在肺毛细血管内停留、生长,并侵出血管形成转移瘤。

(2)骨转移:肋间静脉是乳房引流诸静脉中最重要的一支,其可将来自乳房的癌细胞收集而后注入与其有吻合通道的脊椎静脉及脊椎静脉丛,这是乳腺癌发生骨转移的重要通道。因而骨转移最常见于胸椎、腰椎及盆骨,其次为肋骨、股骨。病理表现为溶骨性改变。

(3)、肝转移:多数肝转移仍是由血行播散实现的。发生转移的早期一般无明显症状,乏力、纳差、厌油腻等均为非特异性。多为发现原发灶或淋巴转移灶后,常规体检做B超或CT发现。

(4)、胸腔积液:发生胸腔积液的机制有两个。其一,胸膜转移,多伴肺转移,也可单纯胸膜转移,胸水为血性,细胞学检查为阳性。其二,大量的癌细胞在一些大的淋巴管内形成癌栓并阻塞之,形成胸腔积液,多不伴肺转移,伴浆膜积液,积液多为非血性。另外,乳腺癌若发生纵隔转移引起上腔静脉压迫综合症时也可出现胸腔积液,其发病机理同上。

(5)、脑转移:也比较常见,但疗效欠佳。发现乳腺癌原发灶后,通过颅脑CT扫描有助于确诊。

四、中医学对乳腺癌的认识

祖国医学对乳腺癌的认识早在我国宋金时期就有记载,以乳岩命名,做为中医的一个病种。元明清各代医家又有较大发挥。金代医学家窦汉卿在《疮疡经验全书》中对乳腺癌命名起因是这样论述的:“乳岩,此毒阴极阳衰,……捻之内如山岩,故名之。”宋代医学家陈自明在《妇人大全良方》中对乳岩命名的解释是:“若初起内结小核,或如鳖棋子,不赤不痛,积之岁月渐大。岩崩破如熟檑,或内溃深沿,血水滴沥……名曰乳岩。”清朝医学家祁坤在《外科大成》中对乳腺癌的临床病状和病程进展做了比较详细的描述:“乳岩亦乳中结核。不红热,不肿痛,年月久之,始生疼痛,疼则无已。未溃时肿如覆碗,形如堆粟,紫黑坚硬,秽气渐生。已溃时,深入岩穴,突如泛蓬,痛苦连心,时流臭血,根肿愈坚。斯时也五脏俱衰,百无一救。”清代医学家张景颜在《外科集腋》中对乳腺癌临床表现的描述中说:“乳岩……初如豆大,渐若棋子,年久方痛,痛则无解。日后肿如覆碗,溃后深者如岩,凸若泛莲。其时脏腑俱败,百无一救。”可见祖国医学对乳腺癌的认识较早,且全面深入,与现代医学中对乳腺癌临床表现的描述颇为相似。

五、中医学对乳腺癌发病机理的认识

祖国医学对乳腺癌发病机理的认识多从整个机体出发。根据脏腑经络学说进行辨证分析。金代医学家窦汉卿在《疮疡经验全书》中对乳岩病机的认识是:“乳岩乃阴极阳衰,虚阳积而与,血无阳安能散,故此血渗于心经,即生此疾。”元代医学家朱丹溪在《格致余论》中说:“若不得于夫,不得于舅姑,忧怒抑郁,朝夕积累,脾气淌阻,肝气积逆,遂成隐核……名曰乳岩。”明代医学家陈实功在《外科正宗》中对乳岩的病因阐述是:“忧郁伤肝,思虑伤脾,积想在心,所愿不得志者,致经络痞涩,聚结成核。”清代医学家冯兆张在《冯氏锦囊秘录》中在阐述乳岩的病因时说:“妇人有忧怒抑郁朝夕积累,脾气淌阻,肝气横逆,气血亏损,筋失荣养,郁滞与痰结成隐核。不赤不肿,积之渐大,数年而发,内溃深烂……慎不可治。此乃七情所伤,肝经血气枯槁之证。”

中医认为乳岩形成的机理是机体受七情所伤,气血枯槁,忧郁伤肝,思虑伤脾,经络枯涩,痰气郁结,阴极阳衰所致。祁坤在《外科大成》中提到:“按乳头属足厥阴肝经。乳房属足阳明胃经。外属足少阳胆经。”因而当七情伤及肝脾,且阴极而阳衰,导致气血失调,痰气凝结,阻于乳络,日久则成核成岩。冲任失调导致气运失常,气血瘀滞,阻于乳络,日久成岩。

六、乳腺癌的临床表现和中医的辨证分型

乳岩的临床症象,明代医学家陈实功在《外科正宗》战争就有详述:“聚结成核,初如豆大,渐若棋子,半年、一年、二载、三载,不痛不痒,渐渐而大,始为疼痛,痛则无解,日后肿如堆粟,或如覆碗,紫色气秽,渐渐破溃,深者如岩,凸者若泛蓬,疼痛连心,出血作臭,其时五脏俱衰,四大不救,名曰乳岩。”中医对乳岩的临床表现早就有详实全面的认识,并且根据乳岩患者发病后所引起的经络、脏腑、气血、阴阳等方面的不同病理变化,将乳岩分为肝气郁结型,冲任失调型,毒热蕴结型和气血亏虚型四个证型。

1、肝气郁结型:七情所伤,所愿不遂,肝郁气滞致两肋胀痛,易怒易躁,乳房结块如石,舌苔薄黄或薄白,舌质红有瘀点,脉弦有力。

2、冲任失调型:乳中结块,皮核相亲,坚硬如石,推之不移,伴有腰膝酸软,女子月经不调,男子遗精阳痿,五心烦热,舌淡无苔,少有裂纹,脉沉无力。

3、毒热蕴结型:身微热,乳房结块增大快,已溃破、状如山岩,形似莲蓬,乳头内陷,舌红降、胎中剥、脉濡数。

4、气血亏虚型:头晕耳鸣,肢体消瘦,五心烦热,面色苍白,夜寐不安,乳房结块溃烂,色紫暗,时流污水,臭气难闻,舌降无苔,或苔黄白,脉滑数。

七、乳腺癌的辨证施治

乳岩的发病与七情所伤致正气不足,邪毒留滞有关。肝肾不足,气虚血弱,冲任二脉空虚,气血运行失常,以致冲任失调,气滞血瘀,久则聚痰酿毒,凝结于乳中而成癌。观其病程发展,是因虚而致实,因实而更虚,致虚实夹杂之症候,其本虚而表实。因而在辨证论治中,应分清虚实之主次,辨别邪正之胜衰,认真权衡后而立足于扶正祛邪并施,以扶正为主,祛邪为辅的大则,力争以扶正来祛邪,以祛邪来扶正。

乳岩的中医治疗方法概括起来有疏肝清热,清肝解郁,养血调肝,益气养荣,清气化痰,大补气血,健脾和胃,滋阴补肾,活血养血。不宜攻伐太过,损耗正气。脾胃乃后天之本,气血化生之源,只有贯穿整个治疗过程中的健脾养胃,才能正气充足,使正胜邪退,邪退正安。

1、肝气郁结型多为乳岩早期,此型肝郁脾虚,血瘀痰凝,治法当以疏肝理气,健脾和胃,化痰散瘀为主。

2、冲任失调型实为肝郁气滞型合并肝肾阴亏,此型多因气血运行不畅,气滞血瘀,阻于乳络所致,因而治法当以疏肝理气,滋补肝肾,调和冲任为主。

3、毒热蕴结型应为乳岩的中晚期。此型阴毒过盛,是血瘀凝结而成,气滞血瘀成块的继续。气滞血瘀,阻于乳络,则毒于热结相搏,成为至阴之毒,治法当以清热解毒,活血化瘀为主。

4、气血亏虚型为乳岩晚期,由于大病久病致气血衰败,正气大亏,此型肝肾阴虚,正虚邪实,气阴两亏。治法当以扶正祛邪,益气滋阴,去腐生肌为主。

八、典型病例

例1、徐某,女41岁,丹阳市人。

患者因发现右侧乳房有一核桃大小肿块,于年5月18医院作病理诊断为“右乳腺腺癌”。之后行右乳腺腺癌根治术,术后放化疗多次。年10月26日来诊,症见左侧乳房又出现一个核桃大小的肿块,左侧腋下、颈部均可触及大小不等的肿块数枚,医院诊断为乳腺癌术后广泛癌转移、淋巴结转移。自诉全身乏力,纳差少食。观其面色无华,形体消瘦,舌红苔黄腻,切其两脉细弱。辩证属于肝郁毒结,气滞血瘀。治以疏肝解郁,行气散结,破瘀消肿。药用柴胡12克、黄芩9克、炒白术30克、茯苓15克、甘草10克、牡蛎30克、蒲黄15克、夏枯草30克、连翘15克、王不留行15克、穿山甲15克、全栝楼30克、白芍20克、红枣6枚、生姜三片、清乳去癌散12克、追踪去癌散12克、水煎服。服药30付肿块开始变小,饮食增加、精神亦好,其他症状均好转。原方加减继服60付。肿块基本消失。以后每年分期服药30付,随访至今健在。

本例患者,首先采用西医常规手术切除,术后经多次放化疗之后,仅5个月就出现广泛转移,患者只得求治于中医。服药30付,肿块开始变小;服药3个月,肿块基本消失。治疗上主要采用加味逍遥散疏肝理气,健脾和胃;牡蛎、夏枯草软坚散结;王不留行、蒲黄活血化瘀,全栝楼宽胸下气;穿山甲、连翘消肿排脓。

例2、蔡某、女36岁,苏州市西山镇人。

患者左乳肿块两年,近一月来增大明显。年1月6日初诊,查其左乳有一6*7CM肿块,不规则、质硬、活动度差,乳晕呈橘皮样皱缩,色黑暗。左腋下可扪及3*2CM肿大淋巴结。医院做病理诊断,确诊为:左乳腺癌淋巴结广泛转移。失去手术机会,建议服中药治疗,症见面色枯黄,口苦口干,消瘦乏力,纳少便干,舌红少苔,脉沉紧。证属气血亏虚,肝郁脾弱,瘀毒内结。治以健脾益气养血,疏肝解郁软坚。药用党参20克、白术15克、茯苓15克、甘草10克、白芍20克、当归15克、、黄芪15克、丹参15克、浙贝母30克、香附15克、青皮12克、柴胡12克、玄参30克、蒲公英15克、穿山甲12克、三棱15克、莪术15克、牡蛎30克、夏枯草20克、清乳去癌散12克、追踪去癌散12克、生姜三片、红枣5枚,每日一剂水煎服。服药40剂左乳肿块缩小至2*2CM,左腋下肿块亦缩小一半。原方加减继服60剂腋下肿块全部消失,左乳腺肿块剩蚕豆大。之后继续间隔服药二月左乳肿块消失。至今未见复发。

祖国医学认为,乳房属阳明胃经,乳头属厥阴肝经。乳腺癌的发生是寒热之毒邪伤及阳明,情志不畅,郁结肝脾,冲任失调,脏腑功能紊乱,邪毒内蕴,郁邪化热,气滞则血瘀,痰浊凝结滞于乳内,发为乳岩。治疗上以调肝理气,健脾益胃为主。酌加穿山甲破气散结通乳;三棱、莪术、牡蛎、夏枯草行气活血、软坚散结;蒲公英、青皮通乳消痈;更以四君子汤加当归、黄芪、丹参、浙贝母、玄参、香附等健脾疏肝、益气养血之品共为功效。

例3、陈红艳、女、44岁,江苏如皋市人。

患者发现左乳肿块1年余,年5月,医院病理诊断为:左乳腺癌。年6月12医院检查:左乳上方可触及大小约6*8CM的肿块,质硬、与皮肤粘连,活动度差,边界不清,压痛不甚,左腋下可及肿大的淋巴结,约3*4CM大小。患者拒绝手术,于年6月18日前来就诊。症见左乳肿块疼痛如刺并向左上肢放射,纳差少食,口干口苦,便干尿赤,舌红质暗苔黄燥,脉弦细数。证属脾虚肝郁,毒气郁结。治以健脾疏肝,清热解毒,软坚散结。药用柴胡12克、黄芩10克、丹皮10克、山栀子10克、当归15克、赤芍30克、玄参30克、青皮15克、牡蛎30克、浙贝母20克、穿山甲15克、蒲公英30克、金银花15克、野菊花15克、夏枯草20克、大蜈蚣1条、甘草10克、清乳去癌散12克、生姜三片、红枣10枚。每日一付水煎服。服药20付症状减轻,原方加减继服60付精神明显好转,左乳肿块剩有蚕豆大小,腋下淋巴结消失。继服药30付左乳肿块全部消失,随访至今。本例患者除肝郁脾虚之外,热毒炽盛为一个特点,故重用清热解毒之品。

纵观上所述,概括为乳岩早期常为肝气郁结,其后则出现气滞血瘀的症状,气血郁滞久则生热,致阴毒旺盛,日久致气血虚衰。中医辨证论治当以不同时期不同证型顺序使用消、托、补三大法则论治,但又不可机械照搬,只有结合整体,兼顾局部,辨证施治,辨证用药,方可获得较满意的疗效。

疏肝解郁可用逍遥散加青皮、枳壳、香附等;气滞血瘀时可加穿山甲、王不留行、丝瓜络,调理冲任则可加鹿角片、龟板、菟丝子、补骨脂、熟地黄;清热解毒时可用蒲公英、夏枯草、半枝莲;阴虚时则用天冬、麦冬、百合;软坚散结化痰时加牡蛎、玄参、海藻、鳖甲、桔梗、半夏、浙贝母等。

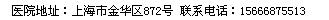

联系

新浪博客: