您的当前位置:淋巴管瘤 > 优质医院 > 肿瘤微环境肿瘤治疗的新靶点

肿瘤微环境肿瘤治疗的新靶点

1肿瘤微环境在肿瘤侵犯和转移中的作用

肿瘤微环境是由癌细胞和多种基质细胞、细胞因子、趋化因子等组成。其中基质细胞包括成纤维细胞、免疫细胞、内皮细胞、骨髓来源未成熟细胞等;细胞因子如TNF、VEGF、IL-1等;趋化因子如CXCL12、CCL27、CCL21等。

长期以来,研究肿瘤侵犯和转移的重点放在了肿瘤细胞本身所固有的黏附和迁移能力上:肿瘤细胞本身通过黏附和蛋白酶的水解功能等突破细胞间连接、基底膜和基质间隙等组织屏障,在迁移过程中又借助纤溶酶和众多基质金属蛋白酶(MMP)完成对周围组织的重塑,从而实现了侵犯和转移。

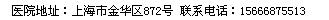

然而近年的研究发现:肿瘤微环境中的基质细胞对肿瘤侵袭和转移的形成起着重要的促进作用。基质细胞可以通过产生趋化因子、生长因子和基质降解酶以促进血管生成和基底膜破坏,使肿瘤的侵袭能力增强;另外,在肿瘤的转移过程中伴随着宿主骨髓来源的相关细胞向肿瘤原发部位和预转移部位的定向流动,这些细胞要么留存在原发瘤中,在肿瘤微环境中发育为相关基质细胞,促进肿瘤细胞的增值和侵袭;要么在远处预转移部位形成特殊的肿瘤预转移微环境,为肿瘤细胞的定向转移提供适宜的存活和增殖微环境。原发灶和转移灶中基质细胞的主动迁移促进了肿瘤细胞的侵袭和转移能力(图1-1)[1]。

肿瘤微环中存在着大量的细胞因子和趋化因子,它们对于肿瘤的侵袭和转移也起着至关重要的作用。如TNF可以通过多种不同的路径来调节肿瘤的进展[2]:低浓度的TNF能够对肿瘤细胞起到直接的作用;与趋化因子网络相互作用诱导表达CXCR4;刺激上皮间质转换[3]。CXCL12与其受体CXCR4相互作用参与肿瘤细胞的增殖、存活、血管生成,并且能够促进肿瘤进行器官特异性的远处转移。目前发现至少在23种上皮、间叶和造血来源的肿瘤细胞和组织中检测到CXCR4表达[4,5]。

近来我们研究也发现Lewis

图1-1原发灶和转移灶中基质细胞的募集[1]

(A,左上)肿瘤原发灶募集基质细胞如TEM、TAM、BMDCs(HPCs和EPCs),MDSCs和CAFs。(中上)基质蛋白酶和趋化因子促进局部内皮细胞增殖和趋化运动。(右上)成纤维细胞、巨噬细胞和肿瘤细胞之间通过旁分泌实现信号交换,介导肿瘤细胞侵入循环和周围组织。(B,左下)基质细胞在预转移灶中变化:成纤维细胞活化、HPCs和髓前体细胞的募集。(中下)趋化因子和基质降解酶引起肿瘤细胞的黏附和增殖。(右下)EPC和EC使肿瘤获得血供,微转移灶发展成转移瘤。

1.1肿瘤基质细胞

1.1.1成纤维细胞

成纤维细胞是最主要的基质细胞,癌相关成纤维细胞(CAFs)也被称为活化的成纤维细胞或肌性成纤维细胞,其所分泌的基质衍生因子-1(SDF-1,又称CXCL12)可直接刺激CXCR4+肿瘤细胞生长,还可募集CXCR4+内皮前体细胞(EPCs)[8]参与肿瘤的血管生成。活化的纤维细胞通过SDF-1/CXCR4趋化轴吸引CXCR4+肿瘤细胞做定向迁移。

肿瘤原发灶所分泌的生长因子刺激“预转移灶”内成纤维细胞、血小板衍生的生长因子受体阳性(PDGFR+)细胞和纤维连接蛋白增多,为肿瘤细胞增殖提供环境(图1-1B)。在微转移灶的缺氧环境中,活化的成纤维细胞可产生血管内皮生长因子A(VEGF-A)以促成血管生成,募集来的造血祖细胞(HPCs)也促进血管的生成[9]。

肿瘤细胞与局部或远处成纤维细胞之间通过旁分泌或内分泌而发生交互作用,肿瘤细胞通过这种机制调节肿瘤微环境并使远处组织发生显著改变(图1-1B)。癌细胞分泌的白细胞介素-1(IL-1)、成纤维细胞生长因子-2(FGF-2)和PDGF诱导成纤维细胞分泌肝细胞生长因子(HGF),HGF与癌细胞上的c-Met分子结合后能增强癌细胞的侵袭和迁移能力。另外,转化生长因子-β(TGF-β)、表皮生长因子(EGF)、胰岛素生长因子(IGF)和Wnt1等,是实现瘤细胞和基质细胞之间“对话”(cross-talk)的旁分泌信使。

1.1.2浸润的炎症/免疫细胞

肿瘤浸润的炎症细胞是一把双刃剑,除有一定的抗肿瘤作用外,更多情况下是在促进肿瘤的发生和发展。在众多浸润的炎症细胞中,以肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)的研究最为深入广泛。TAMs可通过分泌FGF、HGF、EGF、PDGF和TGF-β等多种生长因子促进肿瘤生长[10]。

单核细胞是TAMs的前体细胞,肿瘤产生的CCL2/MCP-1吸引单核细胞到肿瘤部位并分化为TAMs。肿瘤细胞、成纤维细胞、内皮细胞和TAMs都能通过产生CCL2、CCL5、CXCL8/IL-8和SDF-1进一步募集单核细胞。另外,CSF-1、VEGF-A和胎盘生长因子(PIGF)等也能引发单核细胞向肿瘤组织浸润。缺氧介导的缺氧诱导因子-1(HIF-1)和VEGF也能吸引TAMs向肿瘤缺氧区集聚。纤溶酶原片段K1-3能阻断TAMs的迁移和肿瘤对其募集作用[11]。

TAMs不仅直接或间接地释放血管生成因子来促进血管芽生,而且能够产生一些酶来参与血管的重建。TAMs是VEGF-A的重要来源之一,还可通过分泌MMP来释放细胞外基质(ECM)中被结合的VEGF-A。TAMs受缺氧和CSF-1等因素调节,缺氧使HIF-1和HIF-2调节的启动子发生转录性活化,上调VEGF-A、MMPs、白介素和趋化因子。

TAMs在破坏基底膜、引发癌细胞的迁移方面也发挥着重要作用。TAMs所分泌的MMP2、MMP9、TGF-β、uPA、tPA和组织蛋白酶等降解胶原、层粘连蛋白和纤维连接蛋白等ECM成分,进而促进肿瘤的侵袭和转移。

1.1.3未分化的骨髓细胞

在肿瘤生长的早期,VEGF-A和其他细胞因子能把骨髓中的内皮祖细胞(EPCs)动员到外周血,使之成为循环的内皮前体细胞(CEPs)并最终整合到新生血管的管壁上。肿瘤所分泌的生长因子和趋化因子会引起骨髓细胞增殖和向肿瘤内聚集。肿瘤细胞分泌的VEGF-A和PIGF等能把VEGFR-1+的HPCs和VEGFR-2+的EPCs募集到肿瘤的新生血管部位,促进肿瘤的生长和血管生成[12]。

来自骨髓的造血祖细胞和未成熟的髓系细胞在SDF-1/CXCR4和CXCL5/CXCR2生物轴作用下被募集到肿瘤侵袭前沿,通过分泌金属蛋白酶来增强肿瘤的外侵和转移[12,13,14],并能促进肿瘤血管和淋巴管生成。CD11b+Gr-1+髓系抑制细胞(MDSCs)通过分泌抑制免疫反应的细胞因子、上调NO、产生活性氧族以及增强L精氨酸酶的活性而抑制免疫反应,引起肿瘤的免疫逃逸。

近来的研究发现,造血祖细胞能为肿瘤细胞在远处的植入和增殖做好准备[8,15],原发灶所释放的特殊趋化因子能动员一些未成熟的骨髓来源细胞(BMDCs)成群地植入到将要发生转移的远处靶器官内(图1-1B),分泌MMP-9等降解基质,使周围环境更适合肿瘤的种植和生长[8]。另外,BMDCs也表达CXCR4,通过与CAFs相互作用而增加SDF-1生成,进而吸引CXCR4+肿瘤细胞。

1.1.4内皮细胞、周细胞和血小板

血管内皮细胞迁移、血管出芽是血管生成的主要模式。周细胞在PDGF-B作用下被募集到新生血管周围,通过加强血管外侧的细胞间紧密连接以维持血管的稳定性。血小板所提供的信号能够引导BMDCs和瘤细胞的归巢与滞留,血小板所释放的SDF-1在募集和“挽留”CXCR4+的HPCs和EPCs方面起到关键作用,并趋化CXCR4+肿瘤细胞[16]。穿梭在原发灶、转移灶和骨髓之间的血小板不断释放大量的细胞因子,从而把这些部位连接在一起。

1.2趋化因子及其受体与肿瘤的生长和转移

趋化因子是指在多种炎症和非炎症状态下调节白细胞和其他一些类型细胞进行流动和活化并对这些细胞具有定向趋化作用的细胞因子。目前发现大约50个趋化因子和20个趋化因子受体,根据N末端两个半胱氨酸的位置,趋化因子被分为4类:CXC,CC,CX3C和C。

在肿瘤的缺氧环境中,成纤维细胞分泌的CXCL12(SDF-1)和肿瘤细胞表达的CXCR4都增加,从而刺激肿瘤细胞移动和侵犯[17]。另外,多种趋化因子有促进肿瘤血管生成的作用,如CXCL1,CXCL2,CXCL3,CXCL5,CXCL6,CXCL7,CXCL8等[18]。CXCR2不仅在肿瘤血管形成中扮演重要角色,而且能向肿瘤微环境中招募巨噬细胞。

肿瘤细胞通过趋化因子来募集内皮细胞、颠覆免疫监视、操纵免疫细胞(免疫编辑)并最终导致免疫逃逸,从而促使肿瘤生长和向远处转移。

肿瘤细胞不仅分泌趋化因子,也能对趋化因子作出反应。肿瘤转移的靶器官能分泌的大量趋化因子,由于肿瘤细胞表达一些趋化因子的受体,在趋化因子轴的作用下,引导肿瘤细胞向靶器官转移(肿瘤转移的“信号或归巢”signalingorhominghypothesis)。CCR7/CCL21轴介导肿瘤细胞向前哨淋巴结转移,CCR7/CCL21轴介导肿瘤细胞向相关淋巴结转移,而CCR10/CCL27生物轴则参与调节黑色素瘤的皮肤转移。

2以肿瘤微环境为靶点的治疗策略

理论上直接作用于肿瘤细胞的治疗方法有许多不足之处,如肿瘤之间和肿瘤组织内部肿瘤细胞之间的异质性,是造成疗效差异的主要原因;肿瘤细胞生物或遗传特点的不稳定性,在疾病进展和治疗过程中,这种不稳定性会不断增加;目前以肿瘤细胞为目标的治疗措施的疗效仍有限;在以肿瘤细胞为靶点的治疗过程中常有耐药的肿瘤细胞克隆出现。

而靶向于肿瘤微环境的治疗策略有其自身的的优势,如肿瘤间质细胞具有稳定的遗传背景,不易出现突变和耐药发生;肿瘤微环境的异质性更小,疗效相对稳定,并有可能预测肿瘤组织对治疗的反应性;在控制肿瘤转移方面可以发挥极为重要的作用;化疗和放疗等多种治疗措施对间质的作用也是发挥疗效的重要侧面,有时也可能是最终的作用路径。

2.1靶向作用于肿瘤微环境的药物(表1)[19]

以肿瘤微环境中的成分作为新靶点的治疗方法能克服许多目前传统治疗方式的限制。针对肿瘤基质的靶向治疗,由于目标的特异性,将不会有太大的毒副作用。不同于肿瘤细胞,内皮细胞的基因稳定,因此不太可能获得耐药性突变。此外,针对肿瘤微环境中多个成分的靶向治疗的联合应用,可以避免单一靶向时肿瘤通过代偿弥补肿瘤生存所需环境物质。此外,联合方案可降低各自的剂量,从而减少治疗相关的毒副作用。此疗法的最终目标提高治疗效果、延长患者生存。

表1对肿瘤微环境进行靶向治疗的药物

靶向成分

药物归类

举例

内皮细胞/肿瘤相关的血管形成

内源性血管形成抑制剂

内皮抑素(Endostatin),干扰素(IFN-α,β),白介素(IL-4,IL-12,IL-18),血栓烷素(TSP-1,TSP-2)

合成的血管形成抑制剂

RGD类似物,Anginex,

化疗药物

5-FU类药物(如:S-1,卡培他滨),Irofulven,马法兰,阿霉素,环磷酰胺的节律化疗,紫杉类

抗血管的细胞因子

肿瘤坏死因子(TNFalpha)

内皮细胞和树突状细胞

VEGF信号抑制剂

贝伐单抗,DC(抗VEGF-R2单抗),msFLK1(可溶性VEGF-R2)

内皮细胞、周细胞、基质细胞

小分子酪氨酸激酶抑制剂

舒尼替尼、索拉非尼

周细胞、成纤维细胞

PDGF信号抑制剂

PDGFR抑制剂(伊马替尼)

细胞外基质和血管形成

细胞外基质修饰剂

尿溶酶原激活剂/受体,基质金属蛋白酶

细胞外基质

细胞因子

IL-12和IL-18

免疫细胞(淋巴细胞、NK细胞)

细胞免疫

TIL细胞过继输注,树突状细胞治疗,调节性T细胞去除

肿瘤疫苗

细胞因子基因修饰的肿瘤疫苗

免疫调节剂

来那度胺(Lenalidomide)

免疫细胞和内皮细胞

细胞因子/趋化因子

IL-15?IL-15R,IL-2,IL-12,曲动蛋白(Fractalkine,FKN)

RGD:精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(arginine-glycine-asparticacid);TNF:肿瘤坏死因子;VEGF:血管内皮生长因子;PDGF:血小板衍生的生长因子;ECM:细胞外基质

2.2抗血管形成和抗血管治疗

目前抗肿瘤血管的药物可分为两大类:一是破坏肿瘤血管生成的信号通道,其二是能直接破坏血管的结构。这二种方法与其他疗法联合能进一步提高抗肿瘤治疗效果。

VEGF是肿瘤血管生成的重要促进因子,贝伐单抗是一种针对VEGF的单克隆抗体,年开展的贝伐单抗加依立替康/5-FU治疗转移性结直肠癌III期临床试验,有效率、无进展生存和总生存率都得到提高。贝伐单抗在同年成为第一个被美国FDA批准的用于治疗癌症的抗血管生成药物。贝伐单抗联合化疗达到的生存优势还见于晚期

图1-4CXCR4拮抗剂在HIV-1和肿瘤中的作用[33]

4结论和展望

上述研究对未来的癌症治疗提供了新的希望,但目前关于肿瘤微环境的认识仍较肤浅。例如,我们虽然已经知道肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)在肿瘤进展中发挥着重要作用,但TAMs发挥作用的细节以及肿瘤微环境中的其他细胞的确切功能还没有完全阐明。靶向TAMs的治疗联合其他靶向药物的研究,将会引起人们热切的看什么病上什么医院无锡看病最全指南请收养生如何认真对待